IT戦略

ITを活用した独創的なサービスで「日常の未来」を創造する。

(左)執行役員 ATM・ソリューション部・ATMオペレーション統括部担当水村 洋一

(右)執行役員 金融ソリューション部担当 滝沢 卓

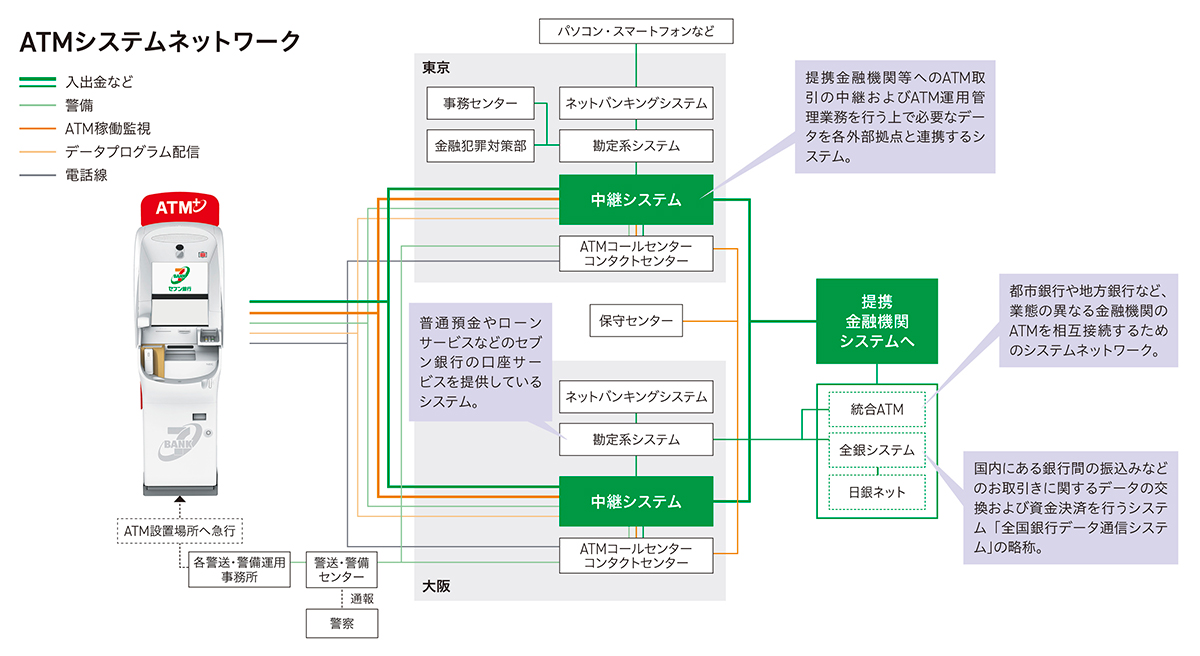

水村:当社のATMは、サービス開始以来、独自のシステムにより、「安心安全」と「利便性」を徹底追求して開発しています。その根幹をなすのが、「止まらない安定稼働」の実現です。全国に約28,000台ある当社のATMにおいて、それを実現するのは至難の業ですが、ATMを中軸とした独自のシステムを構築することで、無人でも高度な安定運用を可能にしています 。

例えば、ATM本体の部品稼働データを毎日中央センターに集約して詳細に分析し、故障を予測する。AI技術を活用して現金切れを予防する。コールセンターや保守・警備システムとも連携し、お客さまをお待たせせずに対応するといった工夫をしています。

年間10億件を超えるオンライン取引を安定して処理できているのは、セブン銀行ATMがお客さまへの「サービスプラットフォーム」であると同時に、680社を超える提携先の取引を支える「バックエンドプラットフォーム」としての役割も果たしているからなのです 。

滝沢:私が担当している口座システムは、ATMの独自開発とは異なり、既存のシステムや一般的な技術を最大限に活用するアプローチを取っています。口座システムの安定稼働における最も大切な考え方は「二重化」です。銀行の基幹となるシステム(基幹系システム)は必ず二重化されており、片方が停止しても、もう片方が稼働を継続できる設計になっています。一般的に、常に両方が稼働している「アクティブ・アクティブ」構成と、一方が待機している「アクティブ・スタンバイ」構成を、システムの特性に応じて使い分けますが、当社の場合はなるべく即時切替可能な前者の体制をとっています。

さらに、万一の災害に備えるため、勘定系などの基幹システムを東京と大阪という遠隔地にDR(ディザスタリカバリー:災害復旧)サイトとして用意しています。それだけでなく、2018年からは日本の金融機関で初めて、二つのシステムを交互に本番機として運用する「東阪交互運用方式」を導入しました。これは、銀行業界でも珍しい取組みだと自負しています。定期的に本番機を入れ替えることで、BCPの高度化と24時間365日無停止連続運転を可能にしています。

システム停止ゼロへ

「先読み」と機動力の追求

水村:ATMシステムを安定稼働させ続けるためには、社会や技術の急激な変化に素早く対応することが不可欠です。当社は完全オリジナルでATMを開発しているからこそできる、「先読み」を強く意識しています。これは、将来起こりうる変化を、設計の段階からあらかじめ織り込んでおくという考え方です。例えば、2024年に実施された新紙幣対応は、ソフトウエアの更新のみで行えました。これは、事前にそのための仕組みを設計に組み込んでいたからこそ可能になったことです。このように先読みし、あらかじめ設計に盛り込むことで、システムを止めるような大規模な改修を行うことなく、世の中の変化に柔軟に対応できるようになっています。虹彩や指紋認証などの新たな認証方式についても、デバイスの追加が容易にできるような設計をすでに実現しています。

滝沢:口座システムは、既存のシステムや汎用的な技術を最大限に活用することによって、世の中の変化に素早く対応し、スピード感を持ってサービスを提供することに注力しています。当社が早くからクラウド技術を活用し、基幹システムであるインターネットバンキングやATM中継システムを構築したことは、その先進的な取組みの一例です。

近年の新サービス開発においては、「スモールスタート」を特に意識してアジャイル開発を行っています。まず小さくサービスを始め、お客さまの反応を見ながら改善を重ねていく開発スタイルです。スマートフォンアプリ「Myセブン銀行」や、セブン銀行ATMで売上金を入金できるサービス「ATM集金」、企業から個人への送金を、セブン銀行ATMとセブン-イレブンのレジなどで原則24時間365日受け取れる「ATM受取」、そして先日リニューアルした、ATMからスマート・簡単・便利にご祝儀を贈ることができる個人間送金サービス「つつむと」なども、このアプローチで開発されました。「スモールスタート」には、短期間かつ低コストで新しいサービスを立ち上げられるだけでなく、お客さまの反応に応じて柔軟に方向転換できるという大きなメリットがあります。

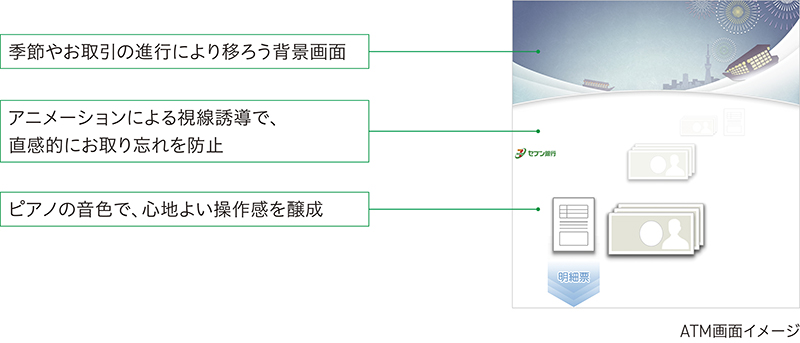

水村:ATMは、お客さまにとって最も身近な存在だからこそ「UX(ユーザーエクスペリエンス:利用体験)」にも徹底的にこだわっています。大型の2画面ディスプレイで見やすさを追求したり、お客さまの操作をアニメーションやサウンドで直感的にガイドしたり、季節に応じた画面演出もその一つで、SNSで「サンタクロースが出てきた!」といった反応をいただくこともありました。テンキーの押し心地や操作音などの細かい点についても、お客さまがどう感じるかを詳細に検証し、改善を重ねています。

「内製開発とデザイン」

独創性を生む組織づくり

滝沢:こうしたオリジナリティーは、組織体制や開発体制から生み出されると考えています。口座システム側では近年、内製開発に積極的に取り組んでいます。もちろん、開発のすべてを社員だけで行うわけではなく、多くのパートナー企業の協力も得ていますが、特に企画の初期段階や、迅速な改善が求められる場面においては、社内に開発リソースを保持することの利点は非常に大きいと感じています。

外部に開発を委託する場合、稟議や契約手続きだけでも時間を要しますが、内製であれば「これを試してみよう」と思い立ったときに、すぐにプロトタイプを作成して検証することが可能です。私たちはシステム開発を専門とする会社ではなく、金融サービスを提供する事業会社です。だからこそ、ITの力を最大限に活用してどのようにビジネスに貢献できるか、そしてお客さまにとって本当に価値のあるものは何かを、常に模索し続けています。

水村:ATMにおいては、2023年に「ATM Design Studio」という専門チームを立ち上げ、ATMのソフトウエアやUIデザインを内製する取組みを開始しました。これは、国内の金融機関では非常に珍しいケースです。社員の開発部隊、デザイナーが中心となり、ATMの取引画面などを自らデザイン・開発しています。

この内製化のメリットは、お客さまの声をよりダイレクトに、スピーディーに反映できる点にあります。例えば、コールセンターに日々寄せられるお客さまの「困りごと」やSNS上のフィードバック情報を、ATM Design Studioとコールセンターが連携して分析しています。「ここの表示が分かりにくい」「この操作で離脱する人が多い」といった具体的な課題を特定し、デザイナーと開発者が一体となって改善サイクルを回すことで、従来よりもはるかに多くの改善案件を短期間で実施できるようになり、改善のスピードが格段に向上しました。今後は、新サービスの開発そのものもこのチームで手掛けていく予定です。

滝沢:銀行内にデザイナーを抱えて内製しているというのは、非常に珍しいことですよね。当社のスマートフォンアプリ「Myセブン銀行」も、内製によるデザインを施しています。このプロジェクトに際し、デザインコンセプトと方針を統合した「デザインシステム」を策定しました。デザインの明瞭性や視認性の向上は、小さな効果に思われるかもしれませんが、それがお客さまの安心感や利便性の向上に大きく貢献すると私たちは考えています。

「あったらいいな」を超える

未来のIT戦略

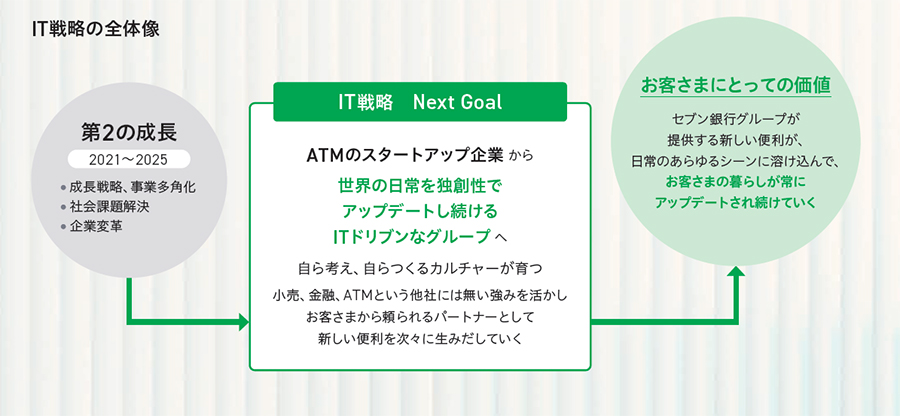

水村:私たちが目指すのは、当社が提供する新しいサービスがお客さまの日常生活に自然と溶け込み、お客さま自身も気づかないうちに暮らしを一層便利で豊かなものへと向上させていく未来です。そのために私たち開発部隊は、「ATMのスタートアップ企業から、世界の日常を独創性でアップデートし続けるITドリブンなグループへ」という壮大なビジョンを掲げています。達成するためには、社員一人ひとりが「自ら考え、自らつくるカルチャー」を全社的に醸成することが不可欠だと考えています。

滝沢:水村の話は、IT戦略におけるシステム全体のデザイン刷新や、人財拡充の重要性に関連します。口座システムも同様に、お客さまのニーズを的確に捉え、それを実現するための技術を追求していきます。例えば、昨今話題の生成AIやAIエージェントといった技術は、お客さまの手続きをより簡単にする可能性を秘めていると感じています。しかし、重要なのは「ITはあくまで手段の一つ」であるという点です。技術先行ではなく、お客さまが本当に望むことを正確に把握し、その実現のために最適な技術を選択・活用していく。このバランスを常に意識し、ITの力でお客さまの期待を超える「新しい日常」を創造していきたいと考えています。

水村:今後、検討が進む第5世代ATMについても、単に技術的な革新を追求するだけではありません。未来の社会において、お客さまが店舗やリアルなチャネルに何を求めるのか、その中で当社のATMがどのような価値を提供できるのかという哲学的な視点から構想を進めています。そのため、大学などとの産学連携を通じて、認知心理学、AI、行動解析といった多様な領域の知見を取り入れながら、未来の「あったらいいな」を探求していきます。