2025.8.1

顔認証の未来にワクワクが止まらない!未来へのロマンを語り尽くすマシンガントークセッション

「顔認証」が、昨今さまざまな場所で使われるようになってきました。

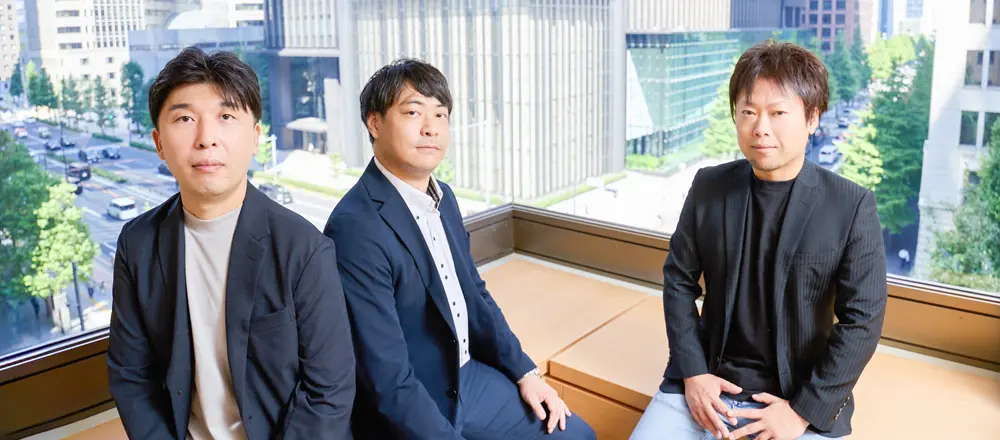

そこで今回は顔認証の有識者である、一般社団法人ID認証技術推進協会(JICSAP)の多田羅さん、JR東日本メカトロニクス株式会社の初本さん、セブン銀行の柏熊の3名による座談会をお届け。顔認証の最新動向から、マニアックな裏話、未来のロマンまで、ワクワクが止まらない熱いトークをどうぞお楽しみください!

目次

急速な広がりを見せる顔認証サービス ― ATMでの『FACE CASH』も

近ごろ、建物への入館や病院での受付など、顔認証を活用したサービスを目にする機会が増えてきました。顔認証とはユーザーが自分の意思で顔情報を登録し、その顔情報とカメラで撮影した利用者本人の顔情報を照合する認証の方法です。

セブン銀行でも、2025年2月からATMで顔認証が使えるサービス『FACE CASH(フェイスキャッシュ)』の提供を開始しています。

取引口座に顔情報を登録することで、キャッシュカード等を使わず入出金取引ができるサービス。利便性の向上に加え、カード紛失や盗難といったトラブルの防止につながるというメリットもある。

ここからは、顔認証の現在、そして未来について有識者の皆さんの熱いトークをお届けします。

抵抗感を超えた今、顔認証が面白い!

<今回座談会にご協力いただいたのは……>

・一般社団法人ID認証技術推進協会(以下、「JICSAP」)

「誰もが安心・安全・便利に使えるID認証」の実現を目指し、認証技術に関する調査・研究や、事業者向けガイドラインの策定、普及啓発活動などを行う団体。近年では、顔認証の社会実装を後押しする「利用シーンに応じた『顔認証』導入ガイドライン」の公開や、業界横断的な連携支援にも注力。

・JR東日本メカトロニクス株式会社

JR東日本グループの技術中核企業として、改札機や券売機、ホームドアなど駅の設備機器の開発・製造・保守を担当。安全・安心で快適な駅利用を支えるインフラ技術に加え、近年はDXを推進し、非接触・省人化・スマート化といった次世代の顧客体験を実現するためのさまざまな挑戦に取り組んでいる。

―JR東日本メカトロニクス株式会社様が取り組まれている顔認証技術導入の事例について教えてください。

初本:きっぷやICカードを使わずに顔認証で改札を通過できる「ウォークスルー改札」の実現に向けて準備を進めています。2025年秋以降、上越新幹線の新潟駅と長岡駅で実証実験を開始する予定で、実際の利用環境における技術の検証を行っていく計画です。

JR東日本メカトロニクス株式会社 先端技術開発本部 システム開発部担当部長 兼 モバイルシステム課長 兼 ICT開発課長 初本 勲さん

―他社では他にどのような顔認証の導入事例があるのでしょう?

多田羅:大阪・関西万博の入場ゲートをはじめ、お店での決済や、空港、鉄道・バス、公共分野など、すでにさまざまな場所で活用されています。最近では社員証や学生証に顔認証技術を導入される事例も増えており、IDカードがなくてもオフィスに入館できたり、大学で授業の出欠管理や本の貸し出しに利用されたりしていますね。

一般社団法人ID認証技術推進協会(JICSAP) 常務理事 兼 事務局長 多田羅 政和さん

―近年顔認証の普及が加速してきた背景には、どのような要因があるとお考えですか?

初本:マイナ保険証に採用されたことは大きなきっかけだったと思います。公的な制度に使われたことで、さまざまな業界で導入しやすくなったはずです。

また、スマートフォンのロック解除に顔認証が使われるようになったことも、身近さを後押ししましたね。普及し始めた時期にコロナ禍が重なり、一時はマスクでうまく認証できず不便になりましたが、各社が技術をアップデートし、マスク着用でも使えるようになったことで、顔認証への信頼が高まり、普及を加速させたと感じています。

柏熊:それは大きいですね。コロナ禍では社会全体で非接触が求められたことで、顔認証の重要性がより一層注目されるようになった側面もあると思います。

多田羅:あとは、顔認証に不可欠な“カメラの普及”も、大きな要因だと思います。多くの方が日常的にスマートフォンで写真や動画を撮るようになり、カメラ自体への抵抗感が薄れたことは普及の後押しになりました。事業者にとっても、指紋認証のように専用機器を必要とせず、既存のカメラを活用できる点は、導入のハードルを下げています。

柏熊:弊社でも認証方法について検討した際、カメラを使用する方法なら導入時の負担が少ないだろうと話していました。

ATM+企画部長 柏熊 俊克

多田羅:加えて純粋な“ワクワク感”も無視できない原動力だと思います。特に顔認証は、多くの方が子どもの頃に見ていた漫画やアニメ、SF映画などで見た未来の技術です。「あの世界がついに現実になった!」と心が湧き立つ人も多かったはずです。私もその一人ですが(笑)。

柏熊:わかります、映画やアニメで見ていた世界が実現するってワクワクしますよね!弊社で顔認証導入の企画が上がったのは2016年頃だったのですが、そのときはまるで少年の頃に戻ったような気持ちになりました(笑)。

―協会では「利用シーンに応じた『顔認証』導入ガイドライン」を策定されていますが、特に重要だと感じている点があれば教えてください。

多田羅:このガイドラインは、初めて顔認証技術を導入する事業者や担当者に向けての手助けをする「指南書」としての役割を担っています。その中でも特に私たちがこだわり、熱い思いで記しているのが顔認証の“定義”です。

顔認証というのは、顔という“常に露出している”情報を使う特性上、「勝手に認証されるのでは」という不安や懸念を抱かれがちです。だからこそJICSAPでは、「本人の明確な意思に基づいて事前に登録して利用するもの」こそが顔認証であると定義し、利用者の許可なく顔情報を記録するものではないことを明確にしています。

柏熊:弊社の『FACE CASH』もその定義に準拠しています。ATMには常時作動している防犯カメラがありますが、顔認証に用いるカメラは別に設置しているんです。お客さまが意図しないタイミングで顔の情報を取得しないという、私たちの姿勢の表れでもあります。

多田羅:技術的には、1台のカメラで防犯と顔認証の両方を兼ねることも可能ですが、柏熊さんがおっしゃるように、あえてカメラを分けることで、『認証は本人の同意のもとで行う』という原則を明確にできます。個人情報保護の観点からも、そうした配慮は非常に重要だと考えています。

同じ「顔認証」でも全く違う?サービスの裏側にある設計思想

―協会にはさまざまな相談が寄せられると思いますが、どのようなものが多いのでしょうか?

多田羅:多いのは、「導入は決まったものの、本当にこのままでいいのか不安」というご相談ですね。生体認証はセンシティブな技術ですから、社内では「もう進めよう」という流れになっていても、「第三者の客観的な意見も聞いてみたい」という声が上がるんです。JICSAPにはさまざまな企業が参加しているため、悩みを共有し、他社の事例を参考にできるのが強みです。「うちも同じことで悩んだ」「こんな工夫をしたよ」という情報交換が、事業者の方々の安心につながりますし、世の中全体の認識やレベル感を共有し合う場になっていると思います。

―「顔認証」と一口に言っても、それほど違いがあるものなのでしょうか?

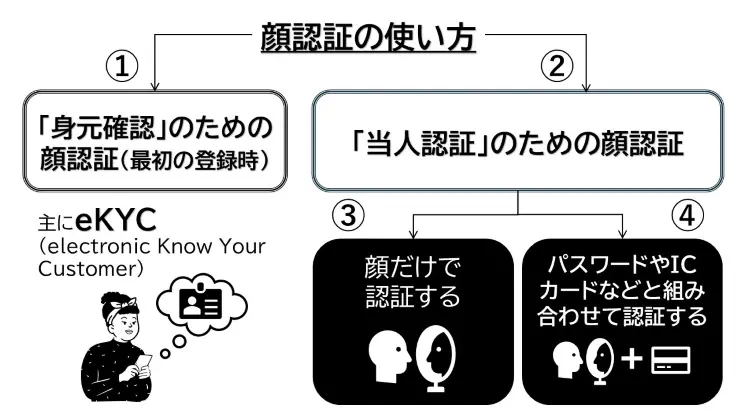

多田羅:はい、実はここがすごく面白いポイントであり、顔認証の醍醐味でもあるので、ぜひご紹介させてください!顔認証は、使われる場面によって大きく2種類に分けられます。

一つが、①口座開設などで最初に行う身元確認です。これは「eKYC(electronic Know Your Customer)」とも呼ばれ、スマートフォンで免許証など写真付きの本人確認書類と顔を撮影し、本人かどうかを確認するような、手続きがこれにあたります。この認証は一度きりの初回登録などで利用されることが多いですね。

そしてもう一つが、②登録後にサービスを繰り返し利用するための「当人認証」です。JR東日本さんが計画されている新幹線の改札やセブン銀行さんの『FACE CASH』での現金の入出金などが該当しますね。さらに、この②の「当人認証」が、認証方法によって二つに分類できます。

多田羅:それが③「顔だけで認証する」タイプと、④「IDやパスワードなどと組み合わせて認証する」タイプです。④は、IDなどで本人を特定してから顔を照合しますが、③は事前情報なしで多数の登録データから本人を探し出すため、技術的な難易度が格段に上がります。やや専門的になりますが、③は1:N認証、④は1:1認証と呼ばれ、区別されます。

初本:弊社が取り組んでいる改札の顔認証は、まさに③の「顔だけで認証する」タイプです。しかも歩きながら通過する「ウォークスルー」方式なので、動きながらでも高精度に認証する技術は、非常にチャレンジングな試みです。

柏熊:弊社の『FACE CASH』は④の「組み合わせる」タイプです。企画当初は、③の「顔のみ」も検討しましたが、金融サービスとしてセキュリティと精度を最優先し、今の形に落ち着きました。犯罪対策の観点から、正面の顔だけでなく、横を向くなどの動作も必要な仕様にしています。利便性と安全性のバランスは、やはり常に悩ましいポイントですね。

『FACE CASH』の認証フロー

多田羅:そうなんです。どの方式を選ぶかには、企業がそのサービスで何を大切にしているかがよく表れます。銀行口座という機密情報を扱う場合はセキュリティが最優先ですし、新幹線のようにスムーズさが求められる場面では利便性がより重視されます。こうして見ていくと、顔認証は単なる認証技術というより、「どう便利にしたいか」「何を守りたいか」という目的によって、設計が大きく変わってくるんです。顔認証サービスを利用する際は、ぜひ①〜④のどの方法かを見てみてください。導入した企業の想いや意図がビシビシと伝わってくるはずです(笑)。

柏熊:なるほど、面白い視点ですね(笑)。私たちも、現時点で最適と考える方式を選んでいますが、これが最終形だとは思っていません。技術も社会も日々変化するので、常により良い形を探し続けていきたいです。

もう夢物語じゃない。“どこでも使える顔認証”が、すぐそこに

―顔認証は、今後どんな使われ方や展開をされるでしょうか?

初本:将来的には、もっとさまざまな場所に広がっていくと思っています。たとえば医療現場です。受付をマイナ保険証でできる病院は増えていますが、診察の呼び出しや入院時の本人確認はまだアナログなことが多いですよね。絶対に間違いが許されない分野だからこそ、確実性の高い顔認証は有効な手段になるでしょう。同様に、バスやタクシー運転手の免許証確認やアルコールチェックなど、安全管理が求められる場面での活用も期待できます。

―その先には、どんな未来が待っていると思いますか?

初本:個人的には、顔認証が「特別なこと」ではなく「当たり前」になってほしいですね。顔をかざすだけで、あらゆるサービスがスムーズに受けられる、そんな日常が当たり前になる世界を目指したいです。

柏熊:まさに、私たちもそういう世界の実現を目指しています。たとえば一度登録した顔情報を、他の銀行やサービスでも安全に使えるようになれば、利便性は格段に向上します。『FACE CASH』の初期構想も、まさにそのような未来を見据えていました。将来的には銀行のサービスにとどまらず、小売りの領域にも応用したいですね。セブン銀行のATMでお金を引き出し、そのまま顔認証だけでコンビニの買い物ができたら、とても便利じゃないですか。

多田羅:お二人がおっしゃるような、サービスや企業の垣根を越えて連携する「マルチサービス化」「マルチベンダー化」は、今後の大きなテーマです。利用者にとっては、どの会社のサービスかは関係なく、「顔認証が使えるかどうか」が重要ですからね。

初本:実は、われわれが新潟で試験導入する新幹線の改札は、二つの駅でそれぞれ別のメーカーの認証システムを採用しています。すでにある種のマルチベンダーを実現しているんです。

多田羅:それはプレスリリースにも書かれていて、おそらく多くの方が読み流してしまうんですが、業界的には、とてつもなくすごいことなんですよ(笑)!メーカーが異なると、データの扱いなどが微妙に違うため、連携が本当に難しいんです。ですが、その壁を乗り越えないと、誰もが自由に使える、本当の意味での「顔認証社会」は実現できません。

柏熊:本当にすごい挑戦だと思います。やろうと思っても、簡単にできることではありませんから。

初本:ありがとうございます(笑)。大変でしたが、だからこそやる意味がありました。こうした挑戦の積み重ねが、社会全体をより便利で安全にしていくのだと信じています。

多田羅:その通りですね。マルチサービスやマルチベンダーの実現は夢物語に聞こえるかもしれませんが、実はICカードの世界ではすでに当たり前になっています。メーカーやサービスが違っても、日本全国、1枚の交通系ICカードで電車に乗り、買い物もできています。そう考えると、顔認証も技術的な課題というより、事業者間の提携や制度設計といった“想い”の部分が大きいのでしょう。その壁を乗り越えられれば、顔認証もきっと、もっと自然に社会に浸透していくはずです。

顔認証はゴールじゃない。技術と好奇心がひらく“日常の未来”

―ここまでのお話から、皆さんの熱量がすごく伝わってきますが、日々の原動力はどんなところにあるのでしょう?

多田羅:やっぱり「新しい技術は“楽しい”から」ですね。私はこういう技術が大好きなので、自分でもいろいろ試してみたくなります。認証の精度を確かめるために髭を生やしてみたり、顔写真がプリントされたTシャツをカメラに向けてみたり、マスクとサングラスで挑んでみたり……。ちょっと怪しい見た目にはなりますが、これも立派な仕事の一環です(笑)。

ちなみにセブン銀行さんのATMを顔認証で利用すると、明細に「F」って印字されますよね。あれに気づいたときは、思わずニヤッとしてしまいました。細かい演出ですけど、こういうのがうれしいんです。

柏熊:よく気づかれましたね(笑)!社外の方から言われたのは初めてです。

多田羅:そうなんですか!では、かなりマニアックな利用者かもしれませんね。でも、ああいう“気づいた人だけがわかる演出”って、やっぱり楽しいし、個人的に大好きです。

初本:私も多田羅さんと同じく、「新しいことに挑戦するのが好き」という好奇心が原動力になっています。顔認証がゴールだとは思っておらず、もしも、より良い認証の仕組みが出てくれば、積極的に取り入れていきたいですね。それが自然な進化だと考えています。

多田羅:そうですね。顔認証がゴールだとは、私たちも思っていません。時代や技術に合わせて、認証の在り方はどんどん変わっていくでしょうし、次はどんな世界になるのか、今から楽しみでもあります。

柏熊:私たちセブン銀行も同じです。便利さと安全性、そのどちらも妥協せず、お客さまの日常がもっと快適で、心地よくなるような仕組みを、これからも進化させながら届けていきます。その先に、私たちが描く“日常の未来”があると信じています。

※記事内容は公開時点での情報となります。サービス等の最新情報はセブン銀行ホームページにてご確認ください。

その想いを超え、日常のみらいへ。

セブン銀行は、あなたの毎日をもっと便利に、もっと快適に。